生不逢时!南宋配不上岳飞,也配不上辛弃疾!说到我心里去了

“文能提笔安天下,武能横刀捉叛将。”

辛弃疾,

字幼安,别号稼轩,

山东东路济南府历城县人。

南宋官员、将领、文学家,豪放派词人。

01少年立志,收复河山

1140年,

在济南小城里,辛弃疾降生。

此时的北方已沦于金人之手,

百姓生活在水深火热之中。

辛家世居济南,

家人一直在官府中任职,

蒙受朝廷深厚的恩遇。

后来北方沦陷,辛弃疾祖父辛赞因“累于族众”,

无法回到南宋,只能仕于金国。

但其“身在曹营心在汉”,

常带辛弃疾“登高望远,指画山河”。

光复之梦,就这样植根于辛弃疾心中。

有了理想,人生就有了航向。

辛弃疾开始日日勤读史书,

苦练武艺,钻研兵法。

只待时机到来,便一跃而起,手刃仇敌。

02起义反金,一战成名

公元1161年,金主完颜亮发兵攻打南宋,结果被自己的将领勒死。

21岁的辛弃疾一看,机会来了。立马聚集人马,揭竿而起。

之后投奔到由耿京领导的一支声势浩大的起义军,并担任掌书记。

当时有一个叫义端的和尚,也聚集了上千起义志士,辛弃疾常与之谈论兵法。

后来经过辛弃疾的游说,也加入了耿京的队伍。

谁知这厮却是个贪图名利的小人,为了换取荣华富贵,将军队大印盗走,准备献予金国。

耿京知道后,大怒,欲杀辛弃疾。

辛弃疾立下军令状,保证三日追回。

一路奔袭,终于在和尚投奔金人途中,将其一刀了结。

公元1162年,辛弃疾奉耿京之命南下与南宋朝廷联络,回程途中,得知张安国叛变,叛徒暗通金兵,将耿京杀害,已逃至敌营。

辛弃疾愤慨难当,决心复仇!

于是挑选了50名骁勇善战、武艺高强的骑兵,奇袭几万人的敌营,将营帐中喝得正酣的张安国擒获后,便绝尘而去,押解至临安正法。

(《宋史》张安国与金将酣饮,即众中缚之以归)

这一年,辛弃疾22岁,一战成名。这一年,辛弃疾率起义军归入南宋。这一年,也是他最后一次前线作战。

03得归南宋,步入仕途

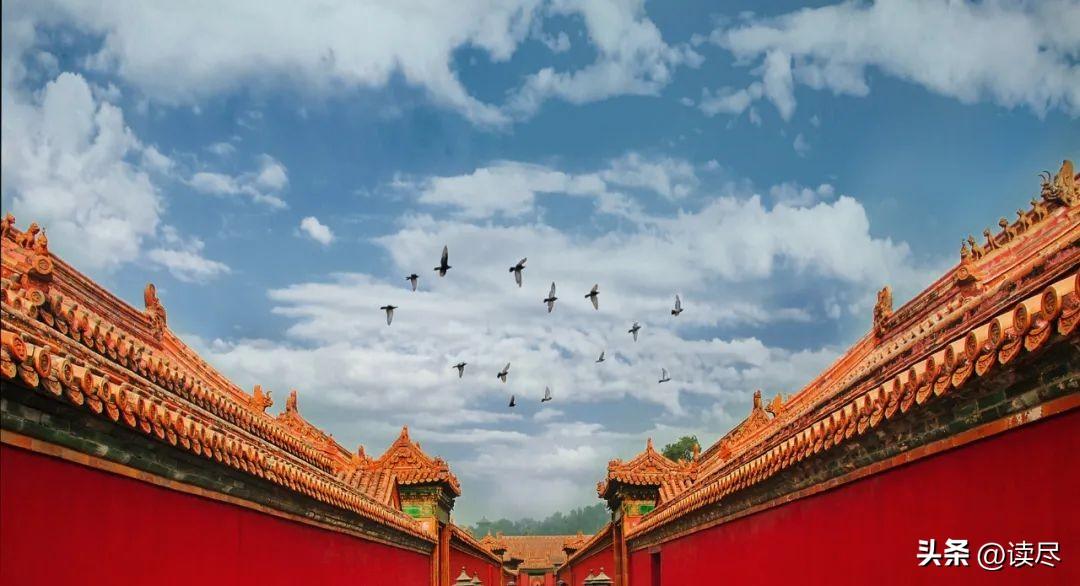

南宋,配不上岳飞,也配不上辛弃疾。

初到南宋的辛弃疾,满怀信心与期望,

等待君王委以重任,一展心中抱负。

可他对于偏安一隅的南宋朝廷还不甚了解。

他们想要的不是收复失地、一雪前耻,

而是华服美酒,在烟雨江南里醉生梦死。

上呈十篇军事论文《美芹十论》,石沉大海。

上书有关恢复大计的《九议》,毫无回应。

朝廷看到了他的才能,

但对待他这种从敌国回来的“归正人”,

赏个一方守臣,负责治理荒政、整顿治安,已是极好的安排。

(注:归正人,宋代称沦于外邦而返回本朝者为归正人,即投归正统之人。这是南宋对北方沦陷区南下投奔之人的蔑称。)

04聚散匆匆,奔波仕途路

武将做文官如何?辛弃疾用实际行动告诉了所有人。被调任到刚经历战火的淮南滁州,半年便发展了经济,改善了民生。江西匪贼横行,三个月就将其首领赖文政诱杀。湖南民风彪悍,他就力排众议,建立勇猛的飞虎军,使其“雄镇一方,为江上诸军之冠!”(史书记载:雄镇一方,为江上诸军之冠!)可是,业绩再突出,也改变不了打工人的命运。眼看着地盘踩熟,工作也渐入佳境,可上边挥挥手,就得哪凉快哪儿呆去。所以辛弃疾的每一任官职都不长久,短则几个月,最长也不过两年。调动之频繁,连他自己都忍不住吐槽:“聚散匆匆不偶然,两年历遍楚山川。”

05偌大一个朝廷,容不下一个辛弃疾

公元1180年,41岁的辛弃疾,

被弹劾罢官,一闲就是十八年。

君王恩情真是深重!

怕我太过劳累,就让我在这里种芙蓉!

曾经呕心沥血书写的几万字能平定金人的策略,

看来也只能拿去跟东边的人家换些种树的书了。

本是骁勇善战的武将,

偏让去做处理事务的文官。

尽心尽力地当个地方官罢,

又要让我做个彻头彻尾的闲人。

呵!怪我!

怪我太努力,显得你们太无能!

怪是我太执着,显得你们太懦弱!

怪我呼喊的声音太大,差点惊扰了你们的江南梦!

06被逼成为诗人的将军

累了,就归隐吧!

建一座稼轩居,堂前看山,月下饮酒,岂不快哉!

漫步田间时好奇:

“茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?”

饮酒醉后打趣:

“昨夜松边醉倒,问松我醉何如。只疑松动要来扶,以手推松曰去。”

送别友人时伤怀:

“啼鸟还知如许恨,料不啼清泪长啼血。谁共我,醉明月。”

登高望远时感慨:

“千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。”

壮志未酬时悲叹:

“了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!”

开心时写写诗,畅饮时写写诗,苦闷时也写写诗。

写田园风光,写儿女情长,写祖国山河,写北伐残梦。

07壮志未酬,抱憾离世

闲居的岁月里,

辛弃疾一直在盼望着那道诏命。

等呀等,一等就等到了64岁。

这一年,金国内乱,宋宁宗和韩侂胄准备趁机开战。

辛弃疾被起用,这使得他精神振奋。

他亲见宋宁宗,认为金国“必亡必乱”,

建议朝廷先充实国力,再行北伐。

可惜未被采纳,宋执意北伐,大败。

被谏官攻击的辛弃疾心灰意冷,最后辞免归家。

公元1207年,辛弃疾已经68岁。

这年秋天,朝廷再次起用他,

为枢密都承旨,掌管抗金大军总指挥。

可惜这道盼了几十年的诏令来得太晚了,

辛弃疾已病重卧床不起,再不能战了。

(注:枢密都承旨,是宋代的一个官名)

同年九月初十(10月3日) ,

辛弃疾身陨,千古遗恨。

收复中原,终成一场醒不来的梦。

他,是武艺高强的豪杰志士;

他,是才华满腹的词作大家;

他,亦是追梦未成的失意人。

他有金戈铁马,气吞万里如虎的大将风范;亦有“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的百转柔情。

他执着坚定,将洗雪国耻、收复失地当作毕生事业。

但一腔热忱却被怯懦、畏缩的南宋朝廷反复磋磨碾碎,拼尽全力与命运抗争,仍未能“看试手,补天裂”。

徒唤奈何!徒唤奈何......最后只能将刀剑化作手中笔,以血泪为墨,书写自己苍黄的生命轨迹。

- 0000

- 0002

- 0000

- 0000

- 0000