我很久没见过槐花了

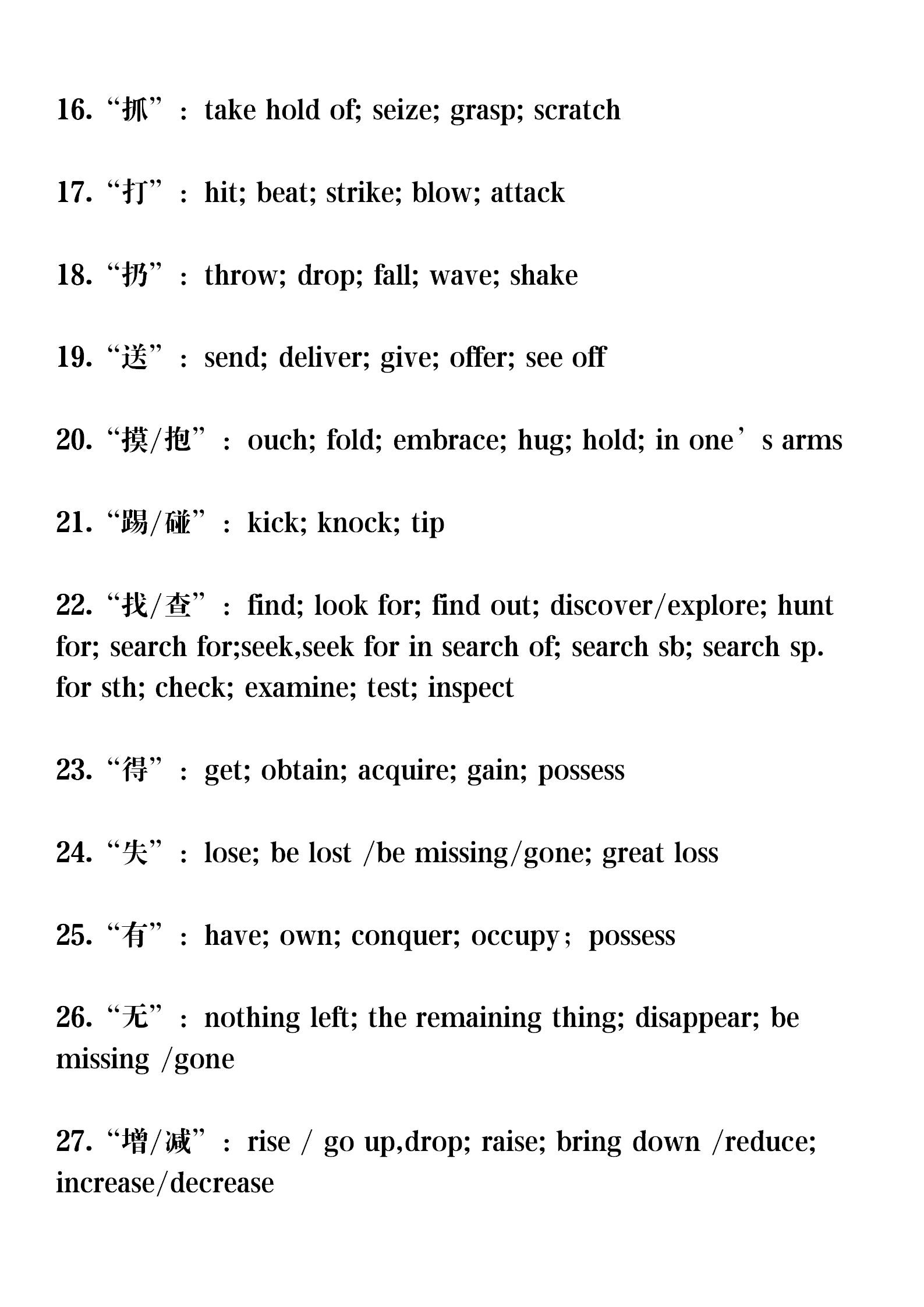

摄影:小书童壹

五月初,槐花该开了吧。

从前书院里有许多株槐树,一到春暮,新鲜皎洁的小白花一串串垂在枝头,喷香四溢,可以摘许多来摊蛋、煎饼、煮汤,后来就再没见过这么丰盛的槐花。其实早前我也没见过槐花。它可能是属于北方的,江南少见。

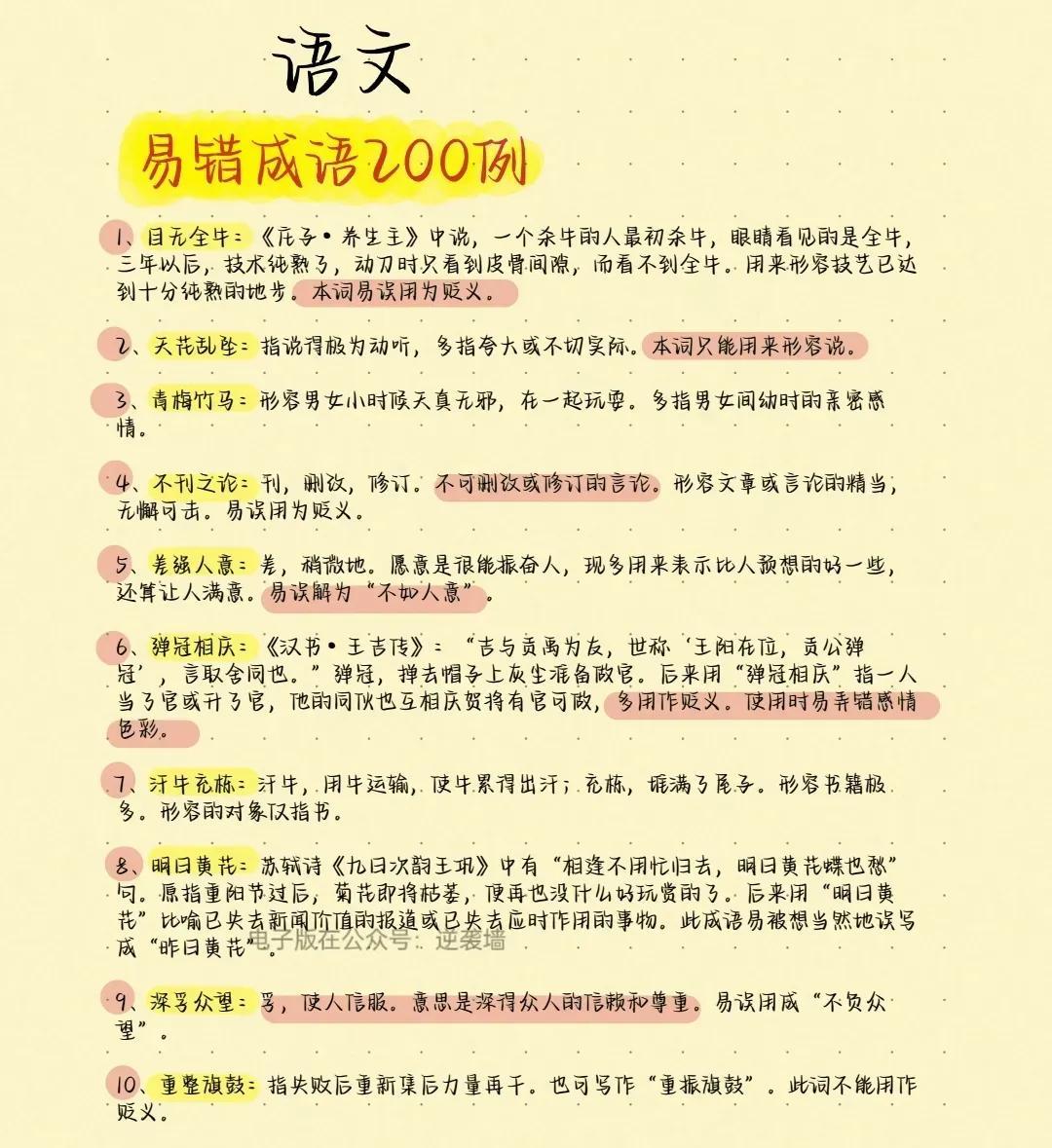

摄影:小书童张恨水曾写过一篇《五月的北平》,用了很多字来写槐树,里面说“五月的北平是碧槐的城市”,说北平城里不分大街小巷,不分何种人家,到处都栽有槐树:洋槐树开着其白如雪的花,在绿叶上一球球的顶着。

……

在五月里,下过一回雨,槐叶已在院子里著上一片绿阴。白色的洋槐花在绿枝上堆着雪球,太阳照着,非常的好看。他还写过一阙词,说槐花落时,是“十里槐花残雪坠”:帘外月,消瘦夜凄凄。十里槐花残雪坠,一天凉意乳鸦啼。夜静凤城西。以前的人写这些,真是“非常的好看”哪。

贰

但张恨水好象是没有把洋槐和刺槐弄清楚。《五月的北平》里这样写洋槐和刺槐:

洋槐是树叶子一绿就开花,正在五月,花是成球的开着,串子不长,远望有些像南方的白绣球。刺槐是七月开花,都是一串串有刺,像藤萝(南方叫紫藤),不过是白色的而已。洋槐香浓,刺槐不大香,所以五月里草绿油油的季节,洋槐开花,最是凑趣。

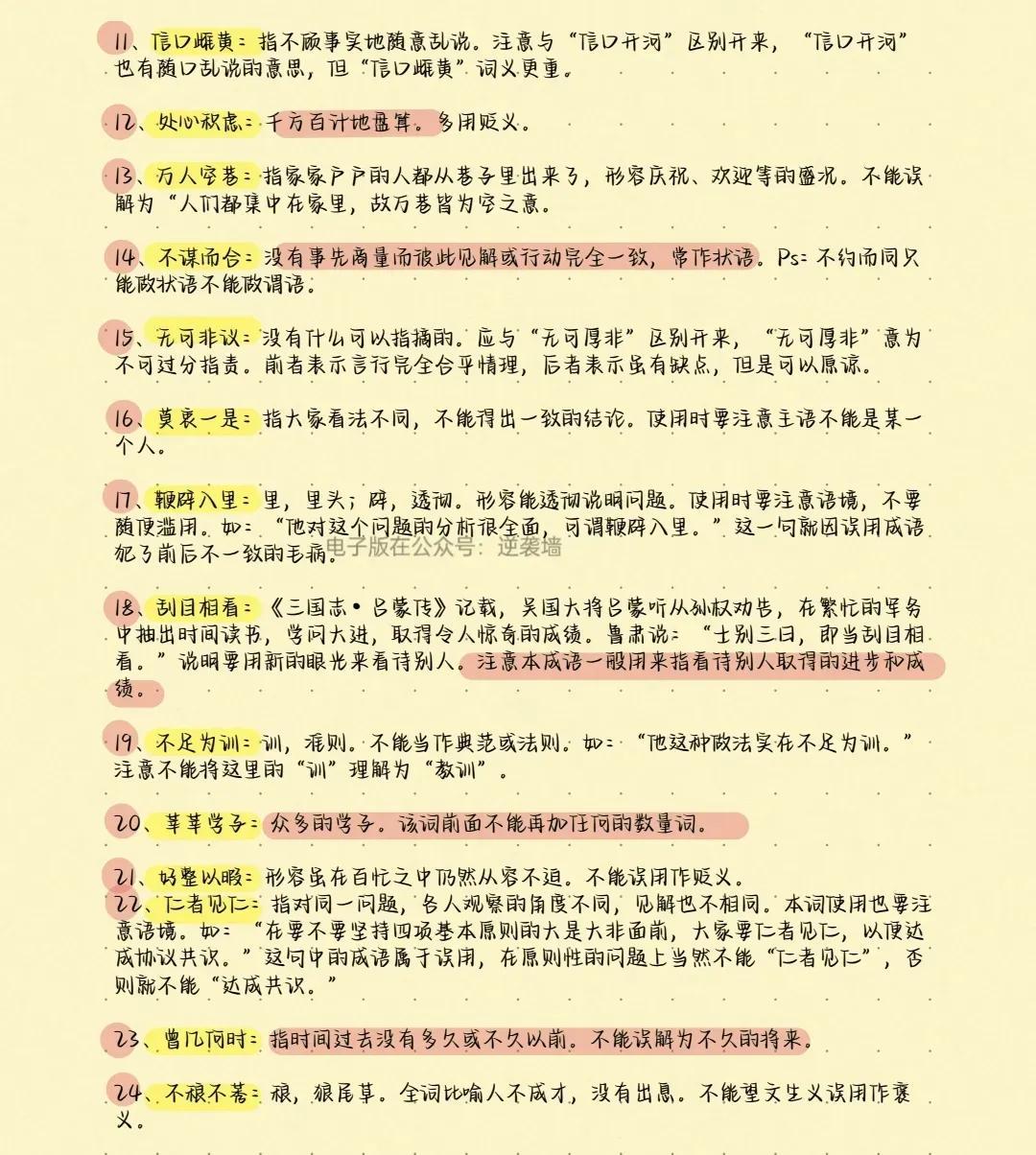

摄影:小书童张恨水说洋槐五月开花,刺槐七月开花,实则,洋槐的正式名字,便是刺槐——因其叶子基部有刺的。七月开花的槐,其实是国槐,开黄花的多,明人杨慎说“槐花细洒鹅黄雪”,唐人罗邺说“欲到清秋近时节,争开金蕊向关河”,都说是细细碎碎的黄花。当然国槐本来不叫国槐,这是为了和洋槐掰扯清楚——洋槐是外来的,国槐是土著,是古老的树种,就叫槐。槐很早就出现在古史和《山海经》里:

帝芬,一名帝槐。(《帝王世纪》)

这是说夏朝皇帝芬,他是少康之孙,名芬,又名槐。

又东十里,曰历山,其木多槐,其阳多玉。(《山海经》”中山经“)

这是说历山上多槐树。

面三槐,三公位焉,州长众庶在其后。(《秋礼》”秋官“”朝士“)

这是说周朝宫殿外有三棵槐,三公(中国古代地位最尊显的三个官职司马、司徒、司空,也有说是太师、太傅、太保)朝拜天子时面向三槐而立。到了隋唐朝,不但京城里到处都种着槐,还和科举牵扯上了关系,“槐花黄,举子忙”,说的便是槐花开的时候,正是读书人赶考的时节,遂有了“踏槐”(赴考)、“槐黄”(科考之月)、“槐秋”(科考之年)这些说辞。

——除了此时正值槐花开,牵扯的由头更可能是“槐”与科考夺魁的“魁”字音近,遂让槐树有了祥瑞之意。古人常在庭前屋后植种槐树,将书房称为“槐厅”,庭院称为“槐院”,也将读书人聚会的地方称为“槐市”,三公称为“三槐”,重臣称为“槐鼎”、“槐铉”,官署或官宅称为“槐府”、“槐宅”,还有槐位、槐卿、槐望、槐岳、槐蝉、槐兖、槐宸、槐绶等,其意,皆与仕途相通。

如此,国槐在中国古代语境里是个颇不简单的存在,或者显摆着主人的清贵身份,或者寄托着“名列三槐”的希冀。

南宋 佚名 《槐荫消夏图》

里面的槐树便暗喻着人物的清贵

洋槐却没有这般待遇。

洋槐原是美洲树,到中国的时候,已经很晚,有说是乾隆年间来的,有说是1877年来的,可靠的资料属《黄岛村落》记载得最为详细,黄岛隶属山东青岛,《黄岛村落》的“窝棚村条”和“盐滩村条”里说:1898年和1899年,德国人在青岛设立黑山观察所,“督促村民在山上种植洋槐树”,“先后在黑山一带种植刺槐、马尾松200余亩”,“要求南屯村引种刺槐树。由于刺槐耐旱,繁殖力强,逐渐长成整片的棘子林,漫山遍野”。这应该是洋槐在中国种植最早的记录——洋槐后来在中国的传播大概率源于山东青岛的这波种植潮,这也可以解释为何山东人热爱吃槐花,据说,山东少年心中的两件年度盛事,一是过年放鞭炮,二是春天摘洋槐花”……

叁

洋槐花算是春日时鲜。

书院之前我虽然从未见过槐花,但是却在文字里常见它们的样子——香嘟嘟,粉白的一串一串,馥郁四散地捧回家,摊槐花蛋、煎槐花饼、清煮槐花汤……那滋味,美啊!还记得书院邂逅槐花是一个春暮的清晨,只是偶尔往窗外瞄了一眼——印象里外面是一些杂树和杂草——却忽然瞥见一些串状的白花挂在树梢,那竟是此前我从未见过的槐花君,就长在我们的燕居园里,而且开花了,而且不止一树两树,那是七树八树,不止西边燕居园有,南边山坡上亦有,简直是“这里也有,那里也有”。那天欢天喜地地采了几篮子的槐花,如我所愿地煎了蛋,做了汤,成了茶饮,尝来清淡,微香里有微微的苦。

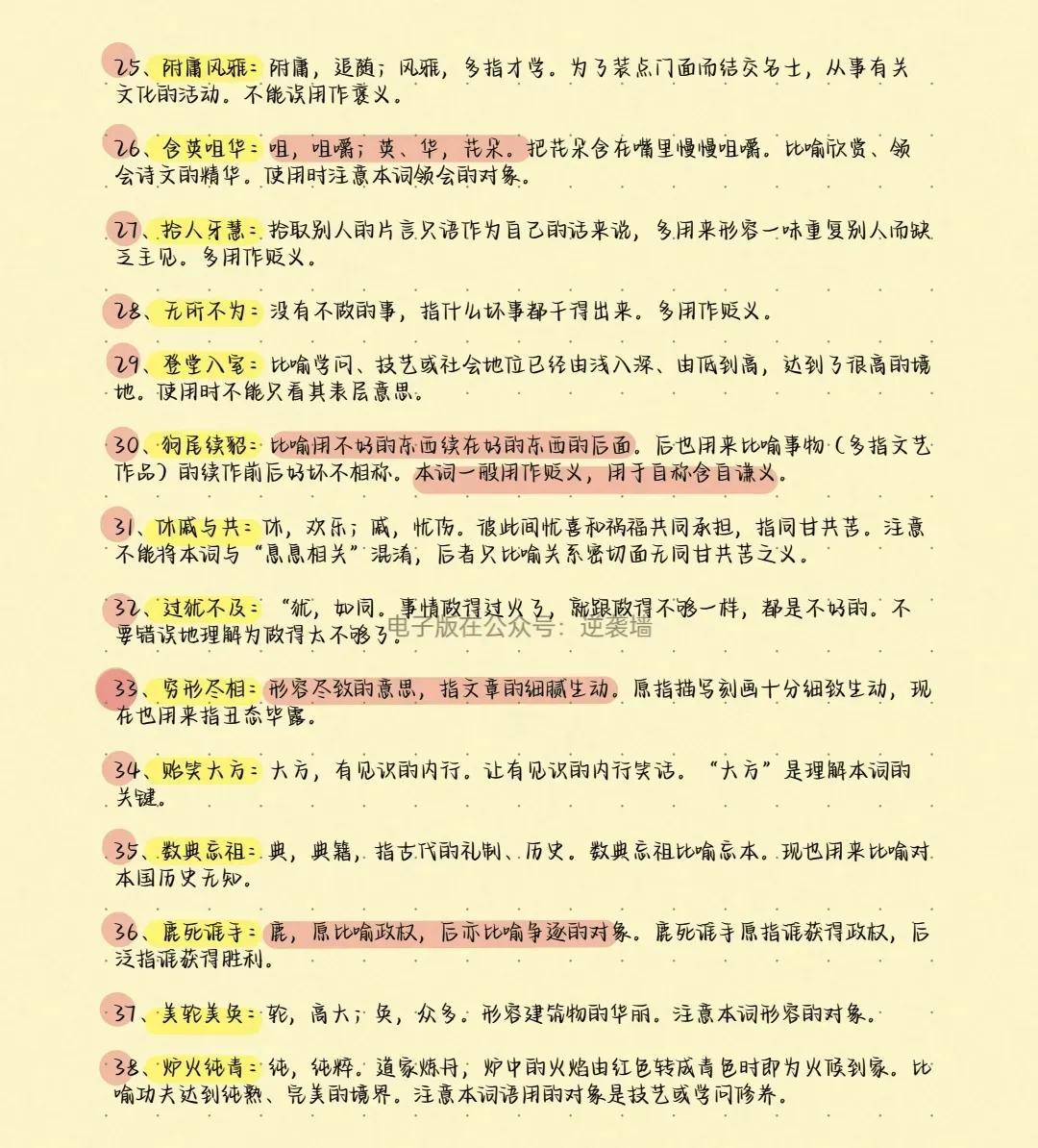

摄影:任淡如洋槐花有许多种吃法。洗净拌上面粉、油、盐,轻轻抓匀,上笼蒸个六七分钟,便是槐花蒸。拌面粉做成饼炸到焦黄,便是槐花饼。和面做成窝窝头,便是槐花窝窝头。切碎和肉作馅,便是槐花饺子、槐花包子。去梗加糖搅拌,静置出水,加热,倒入柠檬汁,小火翻炒炒干水份便是槐花酱,兑水便是槐花饮。生吃也可。焯水,沥干水晾凉,便是凉拌槐花。开大了的槐花薄薄摊开烘干水份,便是槐花茶。最简单香嫩又适合懒人的当然是槐花煎蛋,把槐花苞儿洗净控水,往蛋液里一倒一拌,拌得每粒槐花苞都沾了蛋液,煎得两面焦黄,便是一口春日的满足。与洋槐的花甜美可食不同,国槐的花不好吃,常用来入药,不过它的叶子,却入了宋代美食家林洪的《山家清供》食谱。似乎在西汉时,槐叶还不是给人吃的,西汉公孙诡为梁孝王刘武的菟园落成做《文鹿赋》时,有“麀鹿濯濯,来我槐庭。食我槐叶,怀我德声”的句子,魏晋之后的人们始有了食槐叶的记载,说“世间真味,独有二种,谓槐叶煮饭、蔓菁煮饭也”,杜甫写过《槐叶冷淘》一诗,说其“碧鲜俱照箸……经齿冷于雪”——这槐叶冷淘其实就是凉面,夏日里将生在高处的青槐嫩叶取汁和面,使面色翠碧清凉,再加入冷汤,这一碗面着实消暑,林洪将其录在《山家清供》里,记作“槐叶淘”,很是有趣。

肆

我这几年都没再见过槐花。江南虽好,终也是有所憾的。

张其范的《回忆大哥张恨水》一文里说,张恨水住在未英胡同36号时,院子里便有一棵槐树,春日落花时,洁白清香的槐花满铺一径,象一条柔美的地毯,张恨水爱花,怕有人踩坏了,一有人来,就停下笔招呼:“往旁边走,别踩着花。”

那时候满城的槐花,一定很美。自元朝建都以来,北京城种了七百多年的国槐,后来大概也种了不少洋槐。说至此处,我忽然记起,早些年的小令里写过“忽忆槐花小巷”,那条巷子便是在北京,只是忘记了,那是国槐还是洋槐。

作者:任淡如

本文为菊斋原创首发。公号转载请联系我们开白授权。

▼

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000